L’epidemia di colera del 1855 fu la più disastrosa del secolo per la pianura bolognese, e quella che causò più vittime a Castello d’Argile e dintorni; ma non fu né la prima né l’ultima tra quelle note della storia locale, dalla peste del 1630 alla “spagnola” del 1918. Partiamo dal “Cholera morbus”, detto anche “colera asiatico”, del 1855, e da Castello d’Argile, perché ne abbiamo trovato maggiore documentazione, per una ricerca specifica.

L’epidemia di colera del 1855 fu la più disastrosa del secolo per la pianura bolognese, e quella che causò più vittime a Castello d’Argile e dintorni; ma non fu né la prima né l’ultima tra quelle note della storia locale, dalla peste del 1630 alla “spagnola” del 1918. Partiamo dal “Cholera morbus”, detto anche “colera asiatico”, del 1855, e da Castello d’Argile, perché ne abbiamo trovato maggiore documentazione, per una ricerca specifica.

Già a Bologna e “appodiati” (o frazioni), e nei comuni della provincia, tra maggio e giugno di quell’anno era scoppiata una epidemia che si faceva di giorno in giorno più grave e diffusa. In Argile, a luglio, la popolazione ne era ancora indenne, tanto che il consiglio comunale si riunì (ma con i soli 6 consiglieri qui residenti, assenti gli “esterni”) per deliberare di vari argomenti, anche ameni, come l’istituzione di una scuola di musica per istruire un gruppo di giovani all’uso di strumenti musicali “nella massima di poter riuscire a decoro delle sacre funzioni”.

Ma il 6 agosto dovette subito riunirsi la “Deputazione di sanità” appena costituita, perchè il colera aveva fatto la sua prima vittima locale, una donna di 49 anni. Dopo poche ore era morto anche il fratello, di 48 anni. Il 7 toccò ad una ragazza di 20 anni e poi via via nei giorni seguenti il morbo continuò a colpire, un po’ dovunque, nel centro urbano del “Castello” soprattutto, ma anche in campagna e nella frazione di Mascarino-Venezzano. Ne morirono di ogni età, bambini, giovani e adulti o anziani. L’epidemia infierì qui soprattutto in agosto (24 morti), rallentò in settembre (10) e si rinvigorì in ottobre (29) e in novembre (23). In dicembre la mortalità tornò su livelli normali.

Alla fine dell’anno furono contati, nella sola parrocchia di Argile, 132 morti, di cui 67 attribuiti al colera; nella parrocchia di Venezzano su 120 morti, 78 furono attribuiti al colera (57 dei quali nel solo mese di ottobre!). Quindi, 137 morti per colera in tutto l’ambito comunale nell’arco di 4 mesi, su una popolazione di 3.083 abitanti. Altri 71 residenti in comune che erano stati contagiati risultarono guariti. Questo è quanto indicato nel Bollettino sanitario della Legazione di Bologna aggiornato al 31 dicembre 1855.

Va detto che questi numeri (come quelli emersi altrove) potevano non essere precisi, poichè erano i parroci a fare le registrazioni dei decessi, e a indicare le cause di morte, a nome della apposita Commissione di Sanità, di cui faceva parte l’Arciprete di Argile don Cavalli, insieme al Priore (o sindaco) Stefano Carpeggiani (di Cento), al medico condotto dottor Antonio Negri, al farmacista Ladislao Pradelli (di S. Giorgio di Piano), e due consiglieri comunali locali, Angelo Rappini, bottegaio, e Francesco Marescalchi, commerciante e oste. E forse le diagnosi, nella confusione della situazione di emergenza, potevano non essere sufficientemente indagate e approfondite.

Alcune famiglie furono colpite più di altre. Ad esempio, nella famiglia Serra a Bagnetto (ancora compreso nella parrocchia di Argile), morirono 5 persone: una madre di 32 anni e i 4 suoi figli piccoli sotto i 10 anni, nell’arco di 3 giorni, tra il 27 e il 30 ottobre. Nella famiglia Veronesi morirono in 4, così come i Guizzardi; i Mastellari, i Roncarati, i Cocchi e i Musiani ne persero 3 per famiglia rispettivamente. A Venezzano furono particolarmente colpite le famiglie che abitavano nell’agglomerato bracciantile di via Botteghe.

Tra settembre e ottobre morì anche il Priore di Argile, Stefano Carpeggiani, possidente centese, di cui però non fu indicata la causa di morte. Morì anche il medico di Argelato, dottor Luigi Parma, che fu subito sostituito con il dottor Giovanni Bassi. Il medico di Argile fu affiancato e coadiuvato dal dottor Angelo Boriani (fratello dell’agente dei Sampieri) residente a Volta Reno.

Suscitò grande impressione il caso di una donna, ammalata di colera, abbandonata dal marito in un fosso presso la strada tra Argile e Argelato. Furono chiamati infermieri per trasportarla in luogo riparato, ma anch’essi rifiutarono di toccarla. Il cursore di Argelato chiamò la forza pubblica che intimò agli infermieri di provvedere; così la povera donna fu trasportata in un ovile presso una casa di campagna nelle vicinanze, poiché il marito in casa non la voleva più.

A Pieve di Cento il colera portò il numero dei morti a 230 in un anno, dei quali forse 130 per il solo colera, a fronte della media di una centinaio per altre cause negli anni precedenti. Anche a Cento il numero dei morti raddoppiò, toccando i 227 nella sola parrocchia di S. Biagio, più altri 157 nella parrocchia dei Ss. Sebastiano e Rocco.

Ad Argelato i morti per colera furono 158, su 3.766 abitanti; a S. Giorgio di Piano 94 su 3.694 abitanti; a S. Pietro in Casale 70 su 5.127 abitanti. A Persiceto i morti furono 404, a Medicina 454, ad Anzola 237.

A Bologna furono registrati, nel Bollettino sanitario al 31 dicembre 1855, 3.524 morti per colera, (ma altri ne morirono nei mesi successivi, fino a raggiungere i 4.000), e in tutta la Provincia 12.242; contagiati e guariti 7.674.

Tra i provvedimenti di carattere igienico -sanitario ordinati dalla Commissione provinciale straordinaria di Sanità della Legazione di Bologna, da rilevare un bando con il divieto di mangiare cocomeri e meloni e l’ordine di distruggere tutte le mellonare e le cocomeraie, ritenendo che il “pernicioso abuso” che se ne faceva nei mesi estivi potesse favorire lo sviluppo del morbo.

Altre disposizioni, fissate nel Regolamento sanitario del 1836, ancora vigente nel 1855, oltre a precise indicazioni per l’organizzazione delle 6 Deputazioni Sanitarie cittadine e a quella della Commissione provinciale di Sanità, prevedevano : …”7°. Nella Residenza delle Deputazioni Parrocchiali si formerà all’occorrenza un proporzionato deposito di quelle sostanze e di quegli oggetti che servir devono ad apprestare i primi soccorsi agli infermi e per praticare disinfezioni. Il Farmacista della Deputazione s’incaricherà di di preparare la polvere composta d’ossido di manganese e di sale, l’acido solforico, il cloruro di calce; e tutto ciò per i suffumigi….

E poi indicazioni per fornire i medicamenti ai “miserabili” e per il loro trasporto in ospedale, disposizioni per isolare il malati, proteggere con particolari indumenti (sacconi, cappotti, lunghi calzoni, guanti in tela greggia, cappello o berretto in tela cerata.. ) medici, infermieri, portatori e Guardie di Sanità e quanti entrassero in contatto con gli infetti, per impedire la comunicazione del contagio.

Altre disposizioni riguardavano gli adempimenti burocratici in caso di morte dei colerosi, la disinfezione delle loro case o camere, anche distruggendo arredi, pagliericci e indumenti, poi imbiancando i muri. Punizioni per gli inadempienti, e la promessa di benedizioni, riconoscimenti e premi per quanti si fossero prodigati per la cura dei malati esponendosi a gravi rischi.

LE EPIDEMIE DEL 1886: ANCORA COLERA ASIATICO E ALTRO

Superata questa epidemia, il cholera morbus si ripresentò 30 anni dopo e precisamente nel 1886, ad Argile, ma anche in buona parte d’Italia, dove covava in vari focolai da anni. Stando al rapporto del medico condotto del tempo, dottor Giovanni Bassi, i morti per colera in tutto il territorio comunale furono 18, 4 in luglio e 14 in agosto; 6 persone si ammalarono e guarirono. Il morbo colpì quasi esclusivamente persone residenti nell’agglomerato urbano del “castello”, dove le condizioni igieniche, specie d’estate, erano disastrose, aggravate dalle esalazioni di latrine, orinatoi e letamai; e inoltre la qualità dell’acqua dei pozzi era igienicamente pessima.

Superata questa epidemia, il cholera morbus si ripresentò 30 anni dopo e precisamente nel 1886, ad Argile, ma anche in buona parte d’Italia, dove covava in vari focolai da anni. Stando al rapporto del medico condotto del tempo, dottor Giovanni Bassi, i morti per colera in tutto il territorio comunale furono 18, 4 in luglio e 14 in agosto; 6 persone si ammalarono e guarirono. Il morbo colpì quasi esclusivamente persone residenti nell’agglomerato urbano del “castello”, dove le condizioni igieniche, specie d’estate, erano disastrose, aggravate dalle esalazioni di latrine, orinatoi e letamai; e inoltre la qualità dell’acqua dei pozzi era igienicamente pessima.

La prima a morire fu Luigia Zecchi, 35 anni, moglie di un bottegaio e figlia di un oste, evidentemente più esposta al contagio di persone venute da fuori. Dal 29 luglio gli amministratori del Comune di Argile decisero di allestire un “lazzaretto” in una casa di campagna quasi al confine con Volta Reno, per ospitarvi in isolamento gli ammalati; alcuni vi morirono, altri ne uscirono per andare a morire a casa propria.

Tra i morti per colera anche un bimbo di 4 anni, figlio di Amadeo Mastellari, muratore; e forse fu proprio questo lutto, frutto della difficile situazione sanitaria ed economica del paese, a spingere Amadeo ad emigrare in America nel 1888, seguito dai due fratelli, Filippo e Giuseppe negli anni seguenti(*).

L’estate del 1886 fu particolarmente nefasta per la salute ad Argile. Infatti furono registrati: 1 caso meningite cerebro-spinale, 12 casi di “dissenteria cruenta epidemica” in luglio e ben 80 in agosto; 14 coliche intestinali.

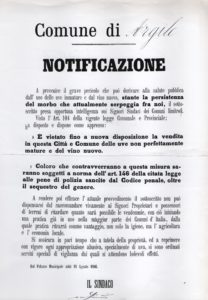

Il sindaco di Argile, Massimo Simoni, il 25 agosto, emanò una Notificazione (in foto) che vietava la vendita di “vino nuovo” e uve non ancora mature, perché ritenuti pericolosi per la salute e atti a facilitare l’insorgenza del colera, con epidemia già in atto.

E anche l’anno dopo, 1887 , la mortalità fu più alta del solito. Tra i morti anche alcuni casi di vaiolo. Evidentemente non tutti usufruivano della vaccinazione antivaiolosa, sia pur già molto diffusa dall’inizio del secolo 1800 in poi .

Nel decennio precedente furono segnalati dalle autorità locali anche vari casi di febbri tifoidee, difterite, “catarro intestinale” (?) e qualche caso di pellagra.

A Pieve i morti per colera furono 35.

L’INFLUENZA “SPAGNOLA” (1918-20)

Fu all’inizio del nuovo secolo 1900, e per l’esattezza nel 1918, sul finire della prima guerra mondiale, che Argile, il territorio bolognese, come il resto d’Italia e varie parti del mondo, furono colpiti da una nuova grave epidemia, anzi, pandemia, di una malattia infettiva estremamente contagiosa e letale: l’influenza “spagnola”, così detta poiché la sua esistenza fu riportata dapprima soltanto dai giornali spagnoli: la Spagna non era coinvolta nella prima guerra mondiale e la sua stampa non era soggetta alla censura di guerra; mentre nei paesi belligeranti la rapida diffusione della malattia fu nascosta dai mezzi d’informazione, che tendevano a parlarne come di un’epidemia circoscritta alla Spagna….. Stando a ricerche di anni successivi, peraltro su dati incerti e non chiaramente documentabili, e con conclusioni contrastanti, sembra che i primi focolai si siano attivati in campi militari già nel 1917, chi dice in USA, chi dice in Francia, chi adombrò un’ origine cinese; di certo la diffusione endemica e la altissima mortalità furono favorite anche dalle circostanze speciali (guerra, malnutrizione, campi militari e ospedali sovraffollati, scarsa igiene….) che avevano indebolito le difese immunitarie di tante popolazioni, militari e civili.

E’ scritto che ne furono infettati 500 milioni di persone nel mondo, e il numero dei morti complessivo è stato stimato approssimativamente tra i 20 e i 50 milioni, su una popolazione di circa 2 miliardi allora sul pianeta Terra.

Nel bolognese la epidemia fu particolarmente grave e causò la morte di di 1.420 persone; a Imola 347, a S. Giovanni in Persiceto 273.

Nel Libro dei morti della Parrocchia di Argile risultano indicate come morte “per influenza” 28 persone e nella parrocchia di Venezzano 12, tra ottobre e novembre. Ne morirono soprattutto giovani, ragazzi, bambini, in qualche caso anche 2 o 3 per famiglia. Tra gli altri, il piccolo Francesco, figlio di Primo Cortesi, trafficante e affittuario, già indicato allora anche come “industriale”. Già nei mesi precedenti, luglio e agosto la situazione di debilitazione fisica della popolazione era tale che si decise di allestire un “locale di isolamento” (in fondo a via Croce e su Circonvallazione Ovest) in previsione di “malattie infettive” in autunno (che infatti arrivarono…). Era da tempo in atto il razionamento di generi alimentari, ci furono distribuzioni controllate di generi (riso e altri cereali) che scarseggiavano.

Il 1° dicembre 1918, il sindaco Gabriele Gandolfi, tornato dopo la fine della guerra, d’accordo con la Giunta, decise di aprire uno “spaccio comunale”, in una delle botteghe di Palazzo Artieri, per vendere carne suina e generi prima necessità a prezzi economici e controllati (spaccio che diventerà poi tra il 1920 e il 1922 Cooperativa di consumo); e dispose anche la distribuzione gratuita di grassi di maiale (300 grammi a testa) per chi non disponeva di un suino di sua proprietà.

Casi di “spagnola” furono registrati fino al 1920.

Tra 1916 e 1924 morirono anche altri 29 argilesi per malattie varie contratte al fronte. Epidemia, carestia e fame viaggiavano a braccetto.

LA PESTE DEL 1630. Dai Libri dei morti di Argile e dalle cronache di Pieve di Cento in particolare

Ma fu il secolo 1600 il più nefasto per la salute pubblica; secolo immortalato nella storia grazie anche al romanzo storico di Alessandro Manzoni “I promessi sposi”, incentrato sul racconto della epidemia di peste del 1630.

Ma fu il secolo 1600 il più nefasto per la salute pubblica; secolo immortalato nella storia grazie anche al romanzo storico di Alessandro Manzoni “I promessi sposi”, incentrato sul racconto della epidemia di peste del 1630.

Per quanto riguarda il comune di Castello d’Argile il documento base è il “Libro dei morti” di quell’anno, compilato dal parroco don Sibani, che distinse le registrazioni dei morti per peste con una crocetta e indicando la causa: “morbo contractus”.

A Bologna la peste dilagava già da giugno , ma solo in luglio il parroco registrò qui un primo caso di “suspectus morbus”. Il sospetto diventò certezza in agosto quando i casi si fecero frequenti e nel giro di pochi giorni, nella prima casa in cui era entrata, la peste aveva ucciso 6 persone; prima una donna, Maria Lambertini residente in “castello”, poi il marito, poi due figli e infine altri 2 parenti. Ed era solo l’inizio. Furono toccate tante famiglie; tra i morti: 6 Angelini, 5 Barbieri, 5 Dondi, 4 Bottazzoni, 3 Mignani, 3 Bertazzini e 3 Martelli; ne morì il massaro Giovanni Antonio Natali e il figlio di un possidente centese con terre in Argile.

In tutto alla fine dell’anno si contarono 97 morti, dei quali 59 attribuiti alla peste, dilagata soprattutto in settembre e ottobre. Numero rilevante, ma , in proporzione, non così alto come era accaduto nei centri urbani più popolosi.

A Cento, nella parrocchia di S. Biagio, nel 1630 furono registrati 442 decessi, a fronte dei circa 100 che si registravano in media negli anni precedenti; nella parrocchia dei SS. Sebastiano e Rocco i morti furono 390 nel 1630, a fronte dei 141 nel 1629 e 63 nel 1631, le cui differenze indicano quale poteva essere stata l’incidenza della peste nell’anno 1630.

A S. Pietro in Casale uno studio recente ha indicato in 171 il numero dei morti nel 1630 , dei quali circa 140 tra agosto e novembre, riconducibili alla peste. La parrocchia (escluse le attuali frazioni) contava allora solo “600 anime da comunione” che potevano corrispondere a circa 600/700 abitanti.

A Pieve di Cento ci furono 376 morti in quell’anno, numero mai eguagliato o superato nei secoli, a fronte dei 77 del 1929 e ancora molti meno in anni precedenti e successivi. Nell’archivio comunale pievese resta una notevole documentazione con i verbali del Consiglio comunale e altri carteggi che testimoniano delle discussioni e dei provvedimenti presi per far fronte al contagio, a partire dal primo caso del 26 agosto. Appare evidente da queste carte che ci si mosse con ritardo e con mezzi inadeguati, qui come altrove, frenati da incertezze e contrasti interni sulle proposte di sospendere i commerci, barrare i confini comunali con stanghe e fossati con Cento, Argile e S. Pietro in Casale, “purificare col fuoco” (!?) le lettere da trasmettere per corriere , istituire due lazzaretti (uno per gli uomini e uno per le donne) fuori centro storico, organizzare i “beccamorti” per il trasporto e le sepolture dei morti.

Sepolture dapprima destinate al cimitero del convento dei Padri di S. Francesco presso il ponte sul Reno al confine con Cento; poi in un apposito cimitero presso l’oratorio di S. Pancrazio su terreno presso il Reno a nord del territorio pievese. E intorno a certe pratiche “scandalose” dei “beccamorti” ( o “monatti” di casa nostra) ci furono discussioni e denunce perché alcuni di questi spogliavano le salme e lavavano i vestiti nelle acque del Reno, in “giare”, o pozze piene di acque stagnanti, sia sulla sponda pievese che su quella centese, dove poi andavano a bere le bestie bovine; cosa che poteva alimentare il contagio in entrambe le comunità; come pure la vendita di quei vestiti ad altri. Emanato dai Consoli un preciso divieto, furono stabilite anche pene e punizioni con la frusta per i trasgressori. Ma episodi del genere si verificarono ancora.

Sepolture dapprima destinate al cimitero del convento dei Padri di S. Francesco presso il ponte sul Reno al confine con Cento; poi in un apposito cimitero presso l’oratorio di S. Pancrazio su terreno presso il Reno a nord del territorio pievese. E intorno a certe pratiche “scandalose” dei “beccamorti” ( o “monatti” di casa nostra) ci furono discussioni e denunce perché alcuni di questi spogliavano le salme e lavavano i vestiti nelle acque del Reno, in “giare”, o pozze piene di acque stagnanti, sia sulla sponda pievese che su quella centese, dove poi andavano a bere le bestie bovine; cosa che poteva alimentare il contagio in entrambe le comunità; come pure la vendita di quei vestiti ad altri. Emanato dai Consoli un preciso divieto, furono stabilite anche pene e punizioni con la frusta per i trasgressori. Ma episodi del genere si verificarono ancora.

Alla fine di settembre la Congregazione di Sanità propose che si desse ordine che tutte le donne e i “putti” al di sotto dei 14 anni se ne stessero ritirati in casa. Ma il Consiglio comunale, cui spettava la decisione, si trovò in imbarazzo e disaccordo per opposte esigenze di limitare il contagio e al contempo assicurare l’approvvigionamento alimentare alla popolazione. Si approvò dapprima il divieto di uscire a donne e bambini, ma poi si consentì che si potessero portare “le ova e il formaggio e qualsivoglia robba alla Pieve”, purché non vagassero per la terra e i venditori tornassero subito a casa. Alla fine fu poi deciso che “donne e contadini non venghino alla Pieve fino a nuovo ordine”. Ma andando verso l’inverno c’era anche bisogno di legna per i camini e si incaricò qualcuno di procurarla e distribuirla.

Alla fine di settembre la Congregazione di Sanità propose che si desse ordine che tutte le donne e i “putti” al di sotto dei 14 anni se ne stessero ritirati in casa. Ma il Consiglio comunale, cui spettava la decisione, si trovò in imbarazzo e disaccordo per opposte esigenze di limitare il contagio e al contempo assicurare l’approvvigionamento alimentare alla popolazione. Si approvò dapprima il divieto di uscire a donne e bambini, ma poi si consentì che si potessero portare “le ova e il formaggio e qualsivoglia robba alla Pieve”, purché non vagassero per la terra e i venditori tornassero subito a casa. Alla fine fu poi deciso che “donne e contadini non venghino alla Pieve fino a nuovo ordine”. Ma andando verso l’inverno c’era anche bisogno di legna per i camini e si incaricò qualcuno di procurarla e distribuirla.

Lo stesso Consiglio comunale, su proposta dei Consoli, “per placare la giusta ira di nostro Signore contro di noi accesa” ritenne che “saria bene che la comunità facesse qualche voto a Sua Divina M” e deliberò “che si faccia cantare una Messa solenne della Madonna all’altare del Rosario, per una volta sola la domenica seguente, che sarà alli 6 d’ottobre…”. Altra Messa solenne nella chiesa di S. Rocco. Il tutto con la conferma dell’Em.mo Cardinale Collegiato. Ma la peste continuò implacabile a mietere vittime in ottobre e novembre, toccando il suo apice. Il 4 novembre si cominciò a dare disposizioni per “espurgare le case infette e per castigare i trasgressori” , soprattutto le donne che circolavano nonostante il divieto.

Va ricordato che ci furono tanti esempi di abnegazione e spirito di sacrificio che emersero i religiosi e i medici che si presero cura dei contagiati. A Bologna, lo scrisse Padre Moratti nel suo libricino. “…Morirono molti medici, tanto nel Lazzaretto quanto nella città, fino al numero di 27, forse per volersi troppo assicurare e far prova del loro valore…. Morirono ancora molti religiosi, e particolarmente Parochi, sì nella città come nel contado, per haver coraggiosamente ad ogni incomodo e fatiche … esposta la vita propria… in termine di 3 mesi ne mancarono circa 40...”.

Oltre ai parroci si distinsero i Cappuccini, “che si esibirono prontamente ad ogni carico e peso per servizio della città” (come il manzoniano Fra’ Cristoforo), non solo a Bologna ma anche a Cento. Ma il prezzo più alto qui lo pagarono i medici; risulta infatti da documenti che “ ne morirono 5 e di gran grido”, alcuni di note e importanti famiglie centesi. Anche Pieve morì un medico, di origine bolognese, qui operante, che lasciò moglie e figlie prive di sostentamento; e il consiglio comunale propose una elemosina per pagare le spese di sepoltura.

Per ragioni di spazio è impossibile qui elencare i “medicamenti” con i quali furono curati i malati di peste nei Lazzaretti a spese del Senato bolognese. Si trattava per lo più di “siroppi e solutivi” con questi ingredienti: “miele rosato, Polipodio, Trifera persica, muccaro rosato, sugo di cedro, acetoso semplice, sugo di acetosa, Ruta Capraria, hibisco, limoni dissolti in decotto (per gli acuti) nel quale si mettevano le radici della tormentella, Dittamo bianco… 8 once ogni mattina tiepido…. Usavasi pure la confettione del Giacinto, dell’Alchermes, le Perle preparate, e (non poteva mancare… ndr) la Teriaca magna di Galeno… e lote volte la Polvere cordiale contro la Peste composta con le più preziose cose che si conservavano nelle Spetiarie…”

Anche la Chiesa si ingegnò di conciliare il sacro col profano inventando un’acqua benedetta Gregoriana,” con la quale si dispensò a tutti i Curati, perché le loro Parrocchie benedicessero, temendosi che il Demonio non havesse in tanti mali parte, con permissione dell’Onnipotente Iddio, per castigo de’ nostri peccati…”

A Bologna, come dovunque si tennero solenni funzioni e preghiere che culminarono in una processione pubblica “per pregare tutti e a una sola voce”. Per l’occasione si ammirò per la prima volta un “nobilissimo stendardo” dipinto dal celeberrimo pittore Guido Reni su commissione del Senato bolognese, che raffigurava la Beata Vergine del Rosario con i 6 protettori della città.

«Si diffuse tra il 1629 e il 1633», spiega Marco Poli, storico bolognese in recente articolo. «All’inizio ci fu tanta superstizione. Si pensava che fosse un flagello di Dio, oppure che l’avessero portata le streghe e gli untori. Oggi queste verrebbero etichettate come semi fake news, perché se da una parte è chiaro che la causa non fossero le streghe, dall’altra va anche detto che molte donne vennero bruciate in quanto ritenute colpevoli».

«Si diffuse tra il 1629 e il 1633», spiega Marco Poli, storico bolognese in recente articolo. «All’inizio ci fu tanta superstizione. Si pensava che fosse un flagello di Dio, oppure che l’avessero portata le streghe e gli untori. Oggi queste verrebbero etichettate come semi fake news, perché se da una parte è chiaro che la causa non fossero le streghe, dall’altra va anche detto che molte donne vennero bruciate in quanto ritenute colpevoli».

“Non fu una epidemia paragonabile a quella del ‘300, ma la peste del 1630 in Italia fece comunque un numero di vittime non trascurabile. Colpendo solamente la parte settentrionale del paese, si pensa che su una popolazione di quattro milioni il morbo uccise oltre un milione di persone. «A Bologna ci furono 15 mila morti, ma fu una delle città che si difese meglio. Il merito va sicuramente dato al cardinal legato Bernardino Spada, il sindaco di allora, che tentò in ogni modo di impedire il contagio» – spiega ancora Marco Poli – «Bernardino Spada rafforzò i controlli in prossimità delle dodici porte, lasciandone operative solamente alcune, tra cui Porta San Felice, Porta Maggiore e Porta San Vitale. Un sistema per difendersi, che per fortuna non è mai stato utilizzato in guerra ma che ha dato una grossa mano a impedire che le varie epidemie sterminassero i cittadini bolognesi».

Non solo. La Bologna del 1600 era un centro che viveva di commercio e quindi di scambi. Avendo capito che il virus poteva entrare proprio attraverso le merci, il cardinal legato Spada cercò il modo di selezionare cosa potesse entrare all’interno delle mura e cosa invece no. «Non si poteva chiudere del tutto le entrate, ma c’era la necessità di sapere da dove arrivassero i prodotti. È per questa ragione che si giunse alla creazione della Fede di sanità, un documento che accompagnasse le merci, specificandone i dati di provenienza». La moderna bolla, insomma, un metodo usato ancora adesso per tracciare i prodotti.

Non solo. La Bologna del 1600 era un centro che viveva di commercio e quindi di scambi. Avendo capito che il virus poteva entrare proprio attraverso le merci, il cardinal legato Spada cercò il modo di selezionare cosa potesse entrare all’interno delle mura e cosa invece no. «Non si poteva chiudere del tutto le entrate, ma c’era la necessità di sapere da dove arrivassero i prodotti. È per questa ragione che si giunse alla creazione della Fede di sanità, un documento che accompagnasse le merci, specificandone i dati di provenienza». La moderna bolla, insomma, un metodo usato ancora adesso per tracciare i prodotti.

Fu l’insieme di questi provvedimenti che permise alla città emiliana di sopravvivere fino al febbraio del 1631, quando il virus lasciò finalmente Bologna.

Furono anni difficili soprattutto per le donne e i bambini, costretti a restare nelle proprie case per oltre quattro mesi. Allo stesso tempo crebbero le razzie, gli atti vandalici e con questi pure le condanne a morte. Alla fine Bologna riuscì comunque a liberarsi del morbo e non lo fece più tornare. «Per un po’ si diede fuoco anche alle lettere, che potevano essere portatrici del morbo. Ma a salvare i bolognesi furono le mura, che giocarono un ruolo primario nell’impedire al male di diffondersi. Senza queste la città intera sarebbe stata distrutta».

(da LA PESTE A BOLOGNA da «Così Bologna sconfisse la peste del ‘600» 24 marzo 2020 Marco Alessandri- Lo storico Marco Poli: «A salvare la città furono le mura»

…..https://incronaca.unibo.it/archivio/2020/201ccosi-bologna-sconfisse-la-peste-del-2018600201d )

FONTI e BIBLIOGRAFIA generale da:

– Magda Barbieri “La terra e la gente di Castello d’Argile e di Venezzano ossia Mascarino” vol II pag. 150-151 // 220-221 // 245 //

In particolare:

– Archivio di Stato Bologna “Commissione di Sanità” n. 7//”Province e Stato ed esteri. Cholera morbus”, rub. 3 -1855, b. 1 e altri fondi

- Archivio parrocchiale di Argile : faldone i 77 “Regolamento sanitario per la città e provincia di Bologna”…// Libro dei morti XIV

– Vol. I, ibidem, pag 292-296 sulla peste

-Assunterie di Sanità e di Governo in Archivio di Stato a Bologna e Archivio comunale di Pieve Com. 8-46 1630-1770. Contagio-Epidemie

(*) v. di Magda Barbieri “I Mastellari, da Argile alle Americhe….”

Vedi anche:

https://it.wikipedia.org/wiki/Influenza_spagnola

FOTO

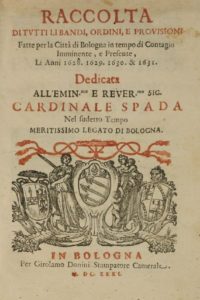

1 – Il regolamento sanitario di Bologna del 1836, in vigore ancora nel 1855

Nella foto accanto il grafico dei morti nella parrocchia di Castello d’Argile dal 1600 al 1650, in cui spicca la colonnina del 1630, ma anche quelle del 1643 e 1644 quando il numero dei morti fu ancora maggiore, a causa del passaggio degli eserciti del papa Urbano VIII e dei Farnese Duchi di Parma, che sfociarono nelle battaglie svoltesi nei confinanti comuni di S. Pietro in Casale e Cento, nel corso della guerra per il Ducato di Castro. Anche a Cento , Pieve e S. Pietro in Casale la mortalità della popolazione locale fu altissima

Nella foto accanto il grafico dei morti nella parrocchia di Castello d’Argile dal 1600 al 1650, in cui spicca la colonnina del 1630, ma anche quelle del 1643 e 1644 quando il numero dei morti fu ancora maggiore, a causa del passaggio degli eserciti del papa Urbano VIII e dei Farnese Duchi di Parma, che sfociarono nelle battaglie svoltesi nei confinanti comuni di S. Pietro in Casale e Cento, nel corso della guerra per il Ducato di Castro. Anche a Cento , Pieve e S. Pietro in Casale la mortalità della popolazione locale fu altissima