- S. Giorgio di Piano- Museo della Civiltà Contadina S. Marino di Bentivoglio- Museo del Patrimonio Industriale di Bologna

Alla scoperta della storia della seta

– domenica 5 maggio per il Festival Narrativo del Paesaggio

Dall’allevamento del baco da seta alla lavorazione del tessuto

Itinerario cicloturistico lungo la ciclovia del Navile con partenza da San Giorgio di Piano (biblioteca), tappa al Museo della Civiltà Contadina, con dimostrazione di tintura naturale della seta, ed arrivo al Museo del Patrimonio Industriale per una visita guidata al percorso sulla seta.

Nell’ambito del progetto La Terra è Bassa del Distretto Pianura Est, l’appuntamento sulla seta, fa parte del filone “Donne in campo”, che esplora il lavoro femminile nella pianura bolognese tra riso, canapa e seta.

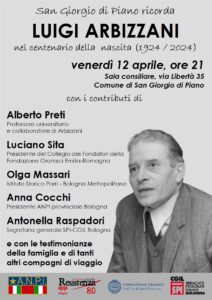

* Introduce alla partenza Anna Fini, appassionata di storia locale, sull’allevamento del baco da seta nella pianura bolognese (e socio fondatore e consigliere del Gruppo di Studi pianura del Reno).

Il percorso ripercorre la storia della filiera della seta, dalla coltivazione del baco nelle campagne, alle lavorazioni successive, sino ad arrivare alla produzione industriale, e parte dalla Biblioteca Comunale di San Giorgio di Piano, dove nel 2023 nell’ambito della partnership al progetto “e.lette – selvatiche Paesaggi femministi” (Ass.ne Orlando Aps, Falling Book ed altri partner) sono state raccolte e restituite – attraverso l’allestimento di una Reading Room all’interno della biblioteca – testimonianze sull’allevamento del baco da seta, tipico lavoro delle donne di questa parte di campagna in cui era molto presente l’albero del gelso.

Come noto, questa attività era legata alla città di Bologna, centro della produzione e del mercato della seta. Ed è verso Bologna che il percorso prosegue, con una tappa al Museo della Civiltà contadina a Bentivoglio, per un’introduzione alla tintura naturale con particolare attenzione al mondo della seta e delle fibre animali, con riferimento alla simbologia e alle attinenze dei colori rispetto alla storia agricola e culturale del territorio bolognese, a partire dalla Famiglia dei Bentivoglio. A seguire una dimostrazione di tintura naturale della seta con bagni da piante tintorie già estratte curata da Mara Di Giammatteo.

** Dopo pranzo il percorso prosegue alla volta di Bologna e termina al Museo del Patrimonio industriale dove è narrata e visibile l’antica tecnica di produzione della seta, che sfruttava un sofisticato reticolo di distribuzione delle acque impiegate come forza motrice e via di navigazione fuori dalla città.

***Programma completo delle attività

– ore 10 ritrovo a San Giorgio di Piano, P.zza Indipendenza, 1 Biblioteca Comunale. L’allevamento del baco da seta nella pianura bolognese a cura di Anna Fini, appassionata di storia locale

– ore 11 partenza in bicicletta per Bentivoglio

– ore 12 arrivo al Museo della Civiltà Contadina (via San Marina, 35) – introduzione e dimostrazione di tintura naturale della seta

– ore 12.45 breve introduzione al Museo della Civiltà Contadina e all’Atelier tessile Trame Tinte d’Arte

– Leggi Tutto