Il Castello di S. Giorgio fu riedificato alla fine del XIV secolo su di un preesistente impianto di antica origine, ma le parti in muratura furono completate dopo il 1403 (?) con l’arrivo a Bologna del nuovo Legato Pontificio Baldassarre Cossa.

Le sole parti ricostruite del Castello, il quale non era circondato da mura, ma da palizzate, da terrapieni e da larghe fosse, erano le due porte munite, l’una verso Bologna e l’altra verso Ferrara. Rimane ancora quella che volge a settentrione e Ferrara[1]

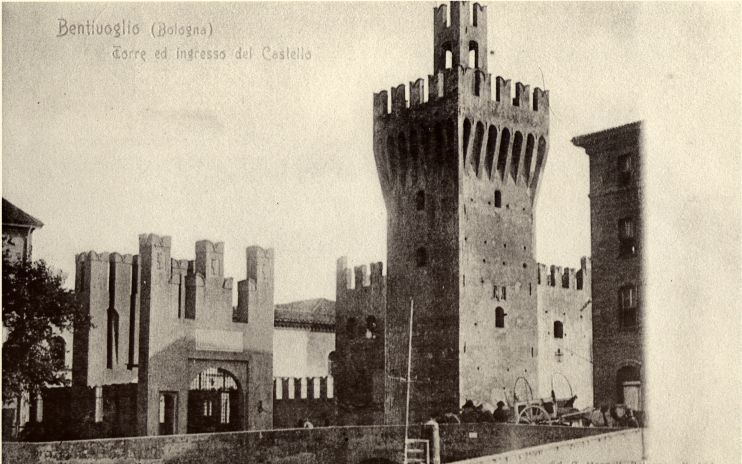

In queste immagini della fine dell’800, inizi 900, la Porta Ferrara (o Capuana) appare come era prima del restauro eseguito nel 1913 ed è abitata. La merlatura (che nel suo aspetto originario doveva essere scoperta) risulta tamponata con mattoni a vista, mentre erano state create delle piccole aperture per le finestre. Anche l’arco centrale, prospiciente l’interno del paese, era chiuso da una grande meridiana incastonata, di origine forse settecentesca .La presenza dei camini lascia inoltre supporre che al piano superiore vi fossero delle stufe o caminetti che consentivano di poter riscaldare l’ambiente. Tutto ciò garantiva un certo grado di abitabilità all’edificio.

Ma chi erano gli abitanti di Porta Capuana?

Una leggenda popolare narra che nell’Ottocento un carrettiere di San Pietro in Casale si era innamorato della figlia del carceriere di San Giorgio, ma il padre della ragazza (a causa dell’antica rivaltà tra i due paesi contigui) non vedeva di buon occhio l’unione. Allora il giovane escogitò uno stratagemma per poter vedere l’amata: aggredì un carabiniere per poter essere arrestato e finire in carcere, che si trovava allora proprio. all’interno della Porta Capuana.

Al di là della veridicità di quanto racconta la leggenda ottocentesca riguardo la presenza di un carcere (o per lo meno di una guardina) dentro la porta Ferrara, è comunque assai probabile che circa un secolo fa la porta assolvesse una funzione di tipo abitativo. Lo attestano le foto dell’inizio del ˜900.

Dal confronto tra le fotografie precedenti e quelle immediatamente dopo il restauro del monumento,condotto nel 1913[2], si possono rilevare i principali obiettivi di quell’intervento.Oltre al consolidamento del fabbricato e all’eliminazione degli evidenti guasti, il restauratore di allora si proponeva come finalità prioritaria di rimuovere i tamponamenti presenti in facciata, resi necessari dall’uso residenziale a cui era stato adibito l’edificio in favore delle persone indigenti.

La rimozione del tamponamento che accecava l’arco posto verso la piazza principale, aveva comportato la distruzione dei resti di quella bella meridiana dipinta rappresentata nelle antiche fotografie.

Recentemente l’amministrazione comunale di San Giorgio di Piano ha approvato un progetto di sistemazione della Porta Ferrara, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Il progetto di restauro, elaborato dall’architetto Pier Franco Fagioli, si propone di valorizzare le caratteristiche storico-artistiche del monumento.

L’intervento di riqualificazione della porta e delle strade adiacenti prevede, oltre al consolidamento strutturale, la valorizzazione estetica dell’edificio attraverso alcune opere, tra cui il ripristino della meridiana storica sul lato meridionale.

Rimossa in seguito al restauro del 1913, la sottile parete in foglio che delimitava l’arco, viene riproposta per andare in contro al desiderio di tanti cittadini di vederla ripristinata nella conformazione e nelle dimensioni di un tempo.

La nuova meridiana si propone con caratteristiche assolutamente moderne, per leggerezza e facilità di sostituzione: utilizzerà nuovi materiali e sarà disegnata su vetro color bianco.

Questa soluzione risponderà contemporaneamente a due esigenze: l’illuminazione diurna e notturna. La luce solare filtrerà di giorno, per rendere agibile il primo piano della Porta.

L’illuminazione interna di sera renderà visibile Porta Ferrara anche da notevole distanza, permettendo al monumento stesso di essere meglio valorizzato e di fare da sfondo scenografico a via della Libertà .

Angela Abbati

Note

1] Da Lino Sighinolfi: Il Castello di San Giorgio di Piano, Tip. Neri, Bologna, 1914

[2] L. Sighinolfi, ibidem