Sulla via Nazionale, proprio in centro a Malalbergo, a pochi passi sia dal

Sulla via Nazionale, proprio in centro a Malalbergo, a pochi passi sia dal

Municipio (alla sua sinistra) che da Palazzo Marescalchi (alla sua

destra), sorge un palazzone adibito a Centro Commerciale.

Però tutti sanno che lì, tempo fa, c’era il mulino.

Parecchi

abitanti ne serbano ancora memoria e per questo ricordo non importa

scomodare i soliti “anzianiâ€. Tuttavia questa reminiscenza

riguarda l’edificio

(alto, imponente, con il suo lato ovest a forma semicircolare) ma non

l’opificio

vero e proprio nella sua attività originaria della molitura: e ciò

in quanto le macine cessarono il loro nobile lavoro circa

sessant’anni fa (1).

Ma

ci vengono spontanee due domande: che cos’è il mulino e perché ha

questo nome? In verità il mulino è uno strumento che produce un

lavoro meccanico, derivante dallo sfruttamento di una forza, sia essa

l’energia elettrica, o l’acqua, o il vento, oppure una forza

animale o umana. La somiglianza delle due parole

mulino

e mulo,

(il primo, nell’italiano corrente, non è però, grammaticalmente,

il diminutivo del secondo) ci richiama subito alla mente la forza

continua e remissiva di questo equino ibrido, così adatto a fornire

energia-lavoro di carattere animale, motrice ideale di tutta la

struttura. L’etimologia, al contrario, ci conduce al verbo latino

molĕre,

cioè macinare, ed all’altro termine latino mola,

vale a dire a quella grossa pietra circolare che stritolava i chicchi

di cereale. Sarebbe quindi forse più giusto usare il termine molino:

ma

ormai questa parola da parecchio tempo risulta in disuso.

Vorremmo

qui rammentare al lettore l’importanza che il mulino ha avuto nei

tempi passati allorquando la sua presenza si rivelava essenziale per

l’economia -ed anche per la vita stessa- di un territorio: ecco

perché, al fine di renderlo in grado di poter servire una zona molto

vasta, avrebbe avuto bisogno di una forza costante e poderosa, che

sostituisse ed amplificasse la trazione animale.

Queste

nostre distese così pianeggianti e poco ventose c’inducono infatti

a pensare che in tempi assai remoti venisse sfruttata soltanto

l’energia animale per questo tipo di lavorazione cerealicola;

peraltro, non abbiamo notizie dell’esistenza di un tale manufatto

nelle zone vicine al paese durante l’Età Antica e nell’Alto

Medioevo. A Malalbergo, però, ad un certo punto accadde qualcosa che

favorì la creazione di un mulino in loco: alla fine del XIII secolo

divenne cioè operativo lo stanziamento concesso dal “Senato di

Bologna†per costruire l’ultimo tratto verso nord del Canal

Naviglio Bolognese

(precisamente da Pegola fino a Malalbergo) che fu terminato nel 1314

e che portò in paese una vena d’acqua continua e fruibile in tutte

le stagioni, utilizzabile a tale scopo (2). Infatti la grande “peccaâ€

dei mulini ad acqua della “Bassa†bolognese era costituita dal

fatto che, durante i mesi più secchi (per la carenza di acqua) e nel

periodo di gran gelo (per il ghiaccio che ne impediva il

funzionamento) l’attività di molitura, che si svolgeva sui canali

locali, veniva forzatamente ad interrompersi; ecco allora che avere a

disposizione un corso d’acqua “correnteâ€, il quale contrastava

in modo naturale le difficoltà climatiche suddette, costituì un

notevole punto di forza per far sorgere qui un mulino a struttura

stabile e robusta, peraltro disponibile per quasi tutto l’anno.

Difatti,

come ad avvalorare queste nostre considerazioni, s’iniziano ad

avere notizie certe sul mulino ad acqua di Malalbergo soltanto nel

XIV secolo: il documento che ne comprova l’esistenza già in tale

periodo è tuttora conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna

e porta la data del 1378

(3). Lo stesso documento testimonia l’importanza anche dal punto di

vista economico di questo mulino che, nei settant’anni che vanno

dal 1378 al 1448, servì molte località , alcune abbastanza vicine ma

altre ben più lontane (4).

Sappiamo

per certo che questo mulino non era “privato†bensì “comunaleâ€,

che sicuramente funzionava già da alcuni anni e che era inserito

nella Legazione di Galliera (5). Il cereale che veniva triturato più

frequentemente era il frumento, ma erano lavorati pure l’orzo,

l’avena, la segale, la fava e, spesso, altre misture, talvolta le

più svariate; il documento, cui si accennava prima, riferisce

ordinatamente in libbre bolognesi tutte le quantità del triturato

cerealicolo, macinate mese per mese; al contrario la coltivazione e

la raccolta del prodotto venivano quantificate attraverso l’unitÃ

di misura di capacità usata a quel tempo, cioè le “corbeâ€.

Sapendo poi che una corba di granaglie equivaleva a circa 160 libbre

bolognesi e che la libbra bolognese corrispondeva a odierni

chilogrammi 0,3618651 (6), possiamo ben comprendere che la produzione

di cereali di queste zone, pur se nemmeno lontanamente confrontabile

con le rese odierne, era per quei tempi abbastanza ragguardevole (7).

E tutto ciò è ricavabile dalle complessive moliture annuali sia del

mulino di Malalbergo sia degli altri mulini dei paesi di questa

pianura (8).

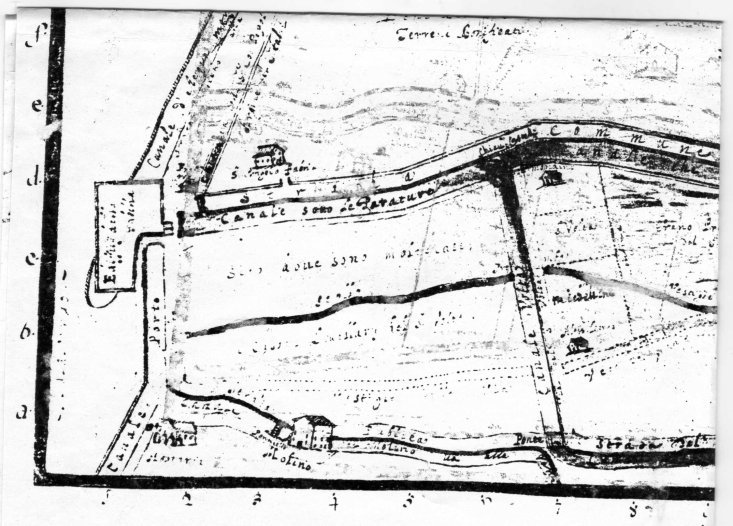

Abbiamo

Abbiamo

inoltre rintracciato una cartina idro-corografica del paese di

Malalbergo e dei suoi dintorni datata 4 luglio 1692, nella quale si

evidenzia la dislocazione dell’opificio proprio ai bordi del

braccio-ovest del Navile (9); quel manufatto riportato sulla carta di

cui abbiamo testé parlato, testimonia chiaramente che tale

deviazione era stata costruita appositamente per sfruttare la forza

dell’acqua in funzione della macinatura.

Nell’anno

1775 venne costruito il Sostegno

di Malalbergo,

l’ultimo sul Canale Navile verso nord, che andò così a saldare la

Navigazione

Superiore

alla Navigazione

Inferiore

Nei

secoli XVII e XVIII, più che i problemi legati al Canal

Naviglio,

il vero nemico furono le “valli†che circondavano Malalbergo;

queste zone paludose, (in massima parte originate dalla liberazione

del Reno, attuata nel 1604 mediante rottura dell’argine destro e

dal suo effondersi nella ferrarese “Valle San Martinaâ€) sin

dall’inizio del Seicento si erano espanse verso sud in modo

talmente vistoso da dar l’idea di essere pure incontrastabili: il

mulino ne risentì così tanto che per lunghi periodi rimase

inutilizzato e trascurato. Però, dopo la nuova

inalveazione

del

Reno

e la sua immissione nel vecchio Po di Primaro (con il progetto-Lecchi

del 1767) quelle zone vallive che circondavano il paese cominciarono,

col passar del tempo, a ridursi cosicché dalla fine del Settecento

ai primi anni dell’Ottocento la produzione di cereali coltivati in

zona iniziò a riprendersi, concedendo pure fasi di rinnovata

floridezza al mulino ad acqua. Ma per gran parte del secolo XIX, per

problemi legati al Navile (interrimenti dello stesso, insufficiente

caduta d’acqua, infiltrazioni nei muri, deperimento delle strutture

lignee) soffrì di ampi periodi d’inattività ed i vari proprietari

che l’ebbero in carico (quasi tutti esponenti di nobili famiglie

bolognesi) dovettero operare svariati interventi di ripristino o

effettuare indispensabili migliorie. Questi lavori, a dire il vero,

parvero dare nuovo vigore al Mulino di Malalbergo: infatti, nei primi

lustri del Novecento, la ritrovata efficienza molitoria portò ad una

consistente ripresa operativa del mulino tanto che, nei primi anni

Trenta del secolo scorso, si rese necessario costruirne uno nuovo,

più ampio, più moderno ed anche in grado di utilizzare la nuova

forza motrice dell’elettricità , cosa che fece per circa un

ventennio. L’edificio sede del mulino più vetusto (antecedente a

quello di cui si parlava nell’incipit

di questo saggio) fu demolito nel 1955. Il “nuovo†mulino andò a

sostituire completamente il “vecchioâ€, mandandolo così in

pensione: il suo disuso era durato oltre vent’anni.

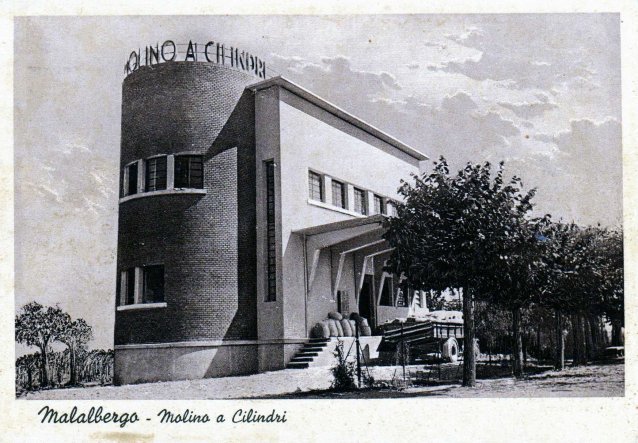

Come

Come

detto poc’anzi, all’inizio degli Anni Trenta del secolo scorso

venne costruito il moderno “molino

a cilindriâ€,

eretto a breve distanza dal suo predecessore e posizionato alla

confluenza di due strade, via Borgo Padova e via Nazionale.

Quest’impianto cessò di funzionare verso la metà degli anni

Cinquanta, diventando dapprima un’officina meccanica e

successivamente sede di stoccaggio di prodotti pertinenti il locale

Consorzio Agrario bolognese. L’edificio fu poi abbattuto l’8

luglio 1991 per far posto ad un nuovo palazzo. Esso fu inaugurato

l’anno dopo, cioè nel 1992, ed ora è contrassegnato dai civici

1/a ed 1/b di via Borgo Padova nel lato-ovest, mentre la facciata,

che guarda su via Nazionale, porta il civico 382. Il manufatto, ora

usato come “Centro Commercialeâ€, ospita svariate attivitÃ

inerenti commercio e servizi.

Dino Chiarini e Giulio Reggiani_______________

Note

-

-

Soltanto

gli ottantenni (ed oltre) possono ricordare il funzionamento del

“Molino a cilindri†che utilizzava come forza-motrice l’energia

elettrica; essi però non possono ricordare quello che funzionava

con l’acqua del Navile. -

Il

Savioli, nei suoi “Annali bolognesi “, riferisce che nell’anno

1301 vennero abbattuti alcuni mulini che ostruivano la navigazione

sul Navile; oltre a ciò, riferisce pure che nel 1314 questo canale

venne riparato e prolungato verso Ferrara. (L.V. SAVIOLI, Annali

bolognesi,

tomo I, pag. 181). Inoltre, sempre nel 1301, gli Altedesi ottennero

dal Senato Bolognese di costruire un mulino sul SÃ vena per macinare

in loco; probabilmente (e questa è una nostra ipotesi) gli abitanti

di Altedo e delle zone limitrofe usufruivano, prima della suddetta

realizzazione, dei mulini a loro più vicini. -

Archivio

di Stato Bologna, Soprastanti,

depositari e conduttori dei dazi,

XXIII – Dazio delle moliture, nn. 179 e 180. -

Le

località che usufruivano di tale mulino erano queste: Pegola,

Altedo, San Pietro in Casale, Galliera, Sant’Alberto, San

Venanzio, San Vincenzo, Podio,

San Prospero, Maccaretolo, Soresano, Pozzo<em>;< em=””></em>;<>

ve

n’erano poi altre più lontane come Granarolo, Budrio, Vedrana,

Cazzano, Mezzolara, Manzatico,

San Martino, Savena, Dugliolo, Dosso, Gorgo.

Dei

due paesi sottolineati,

Podio

è sicuramente riferibile a Poggio Renatico, e Gorgo, che era

l’unico in provincia di Ferrara, è localizzabile in un paese a

pochi chilometri dalla città estense; per quanto riguarda i due in

corsivo-grassetto, Pozzo e Manzatico, non siamo stati in grado di

localizzarli con precisione. Pozzo è un termine troppo vago, che

può riferirsi a qualsiasi località che avesse nelle vicinanze un

fontanile o una buona polla d’acqua; però, analizzando la parola

“Manzaticoâ€, questa ci ha riportato alla mente due cose: 1) il

nome odierno e “popolaresco†di S. Martino in Sovenzano

(frazione del Comune di Minerbio) che viene comunemente chiamato

“San Martino dei Manzoliâ€Manzoli.

-

-

L.

FERRANTI, I

mulini di Galliera e Malalbergo,

pag.

128, in P. GALETTI – B. ANDREOLLI (a cura di), Mulini,

canali e comunità della pianura bolognese tra Medioevo e Ottocento,

Clueb, Bologna, 2009. -

A.

MARTINI, Manuale

di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e

anticamente presso tutti i popoli,

Torino, 1883, pag. 92. -

Però,

a questo punto, il lettore si potrebbe chiedere: “Come mai abbiamo

una produzione così ragguardevole se alla metà del XIV secolo

l’Europa intera fu devastata dalla cosiddetta “peste nera� La

Peste

Nera,

detta anche Morte

Nera,

arrivò in Italia verso la fine del 1347 e la contagiò attraverso

tre direttrici principali: Messina, Genova, Venezia, tre notevoli

città marittime. L’anno di maggior virulenza fu il 1348, ma essa

restò furiosamente attiva fin verso il 1350, per poi diminuire e

successivamente scomparire definitivamente dopo qualche anno.

Essendo arrivata via-mare, dagli ultimi mesi del 1347 le navi che

attraccavano nei porti europei venivano messe in isolamento per 40

giorni (la famosa quarantena,

dal francese “une

quarantaine de joursâ€Decameron

ci

narra le sue novelle e le fa raccontare da dieci giovani che sono

fuggiti dalla città e si sono rifugiati in una villa di campagna,

proprio per sfuggire alla peste. Di certo la Peste Nera provocò

mutamenti profondi nella società dell’Europa medioevale: le

gravissime perdite di vite umane portarono ad una grande

ristrutturazione sociale che ebbe all’inizio enormi effetti

negativi ma, dopo alcuni lustri, anche notevoli effetti positivi. Il

medioevalista e rinascimentalista statunitense David Herlihy

(1930-1991) afferma che dopo tale catastrofe non fu più possibile

mantenere i modelli culturali del XIII secolo; dice pure che, dal

punto di vista economico, il crollo demografico rese possibile, ad

una significativa percentuale di popolazione, accedere a posti di

lavoro maggiormente remunerativi, sia in artigianato che in

agricoltura, quindi sia in città che in campagna. Le Corporazioni

consentirono l’accesso a parecchi nuovi membri fino ad allora

esclusi, mentre per quanto riguarda le attività rurali i terreni

meno redditizi furono abbandonati ed una parte significativa della

popolazione agreste ebbe a disposizione terreni coltivabili migliori

ed anche più ampi. Fondamentalmente per questi motivi, dopo la

peste molte persone poterono godere di un benessere che prima era

certamente irraggiungibile ed il livello economico generale poté

salire in modo tanto significativo. Anche per l’austriaco Egon

Friedell (1878-1938), famoso storico della cultura, esiste uno

stretto rapporto fra i miglioramenti economici successivi alla Peste

Nera e l’avvio del Rinascimento: egli afferma pure che tale

gravissimo accadimento portò ad una profonda crisi, sia delle

certezze della Chiesa sia delle precedenti concezioni dell’uomo e

dell’universo, dominanti fino ad allora. Poté così prendere

avvio una nuova epoca nella storia dell’uomo.

-

Molto

interessante al riguardo è il confronto fra il mulino di Malalbergo

e quello di Galliera, che possiamo ritrovare con dovizia di

particolari nel saggio, già citato in precedenza, di LUCIA FERRANTI

alla pag. 136. -

Carta

idro-corografica della parte terminale della Navigazione

Superiore

del

Navile a Malalbergo, ad opera del perito Stegani, redatta nel 1692.